地方都市の午後、佐伯浩平は教壇に立っていた。

三十一歳。高校の国語教師という肩書きは、彼の人生を形作る最も大きな要素だった。

生徒たちには優しく、時折見せる冗談で笑いを誘う。

同僚たちからは「真面目で信頼できる」と評され、その言葉は彼にとって何よりも重い「社会的証明」だった。

しかし、その「佐伯浩平」という像は、彼自身が懸命に作り上げた仮面でしかなかった。

教室の窓から差し込む夏の終わりの光が、彼の黒板に書かれた文字をぼんやりと照らす。

万葉集の一節を読み上げながら、浩平の意識は遠く離れた場所にあった。

彼の心の奥底には、誰にも話したことのない、話せるはずもない「願い」が深く沈んでいた。

それは、幼い頃からずっと彼を囚え続けている、甘く、そして罪悪感を伴う衝動――「女の子の服を着たい」という秘めた欲望だった。

「先生、ここってどういう意味ですか?」

生徒の一人が質問を投げかけ、浩平ははっと現実に引き戻される。

いつもの笑顔を貼り付け、丁寧に解説する。

「ああ、ここはだね…」言葉を紡ぎながらも、心の中では常に警鐘が鳴り響いていた。

「これは恥ずべきものだ」「誰にも知られてはならない」。

その声は、他ならぬ彼自身の内側から発せられていた。

彼は、自分が「正常」でいなければならないと、心の底から信じ込んでいた。

学生時代、この衝動が彼を苦しめるたびに、浩平はそれを無理やり心の奥底に押し込めてきた。

友人との会話でも、恋人との親密な時間でも、一度としてその話題に触れることはなかった。

触れてしまえば、全てが崩れ去るような気がしていた。

彼はいつも完璧な「男」を演じていた。

運動も得意で、成績も優秀。

非の打ち所のない「佐伯浩平」を演じることで、彼は自分の中の「異物」を隠し通そうとした。

しかし、偽りの日常は、時にふとしたきっかけでひび割れを見せる。

ある日の深夜、誰もいない自宅のリビングで、スマートフォンを何気なく操作していた浩平の指が、ある広告に止まった。

「女装カフェ Little Tiaras」

メルヘンチックなロゴの隣に、「体験撮影プラン:初心者歓迎」の文字が踊る。

彼の目は、そこに釘付けになった。

「女装カフェ…」

浩平はごくりと唾を飲み込んだ。

それは、これまで彼が意識的に避けてきた世界だった。

インターネットでたまたま見かけても、すぐにブラウザを閉じていた。

しかし、その夜は違った。

指が勝手に画面をタップし、ウェブサイトが開かれる。

そこには、きらびやかなドレスをまとった人々が、楽しそうに微笑む写真が並んでいた。

彼らは皆、彼と同じ「男」だったのだろうか。

それとも、彼とは違う「何か」なのだろうか。

心臓がどくどくと音を立てる。それは恐怖なのか、それとも期待なのか。

自分でも判別がつかなかった。

しかし、確かなのは、彼の心の奥底に押し込められていた「願い」が、まるで水面に顔を出すかのように、ひっそりと、しかし確実に息を吹き返し始めていたことだった。

ウェブサイトの隅に小さく書かれた「完全予約制」の文字が、彼の背中を強く押すような気がした。

翌週の土曜日、浩平は深呼吸を繰り返しながら、とあるビルの前で立ち尽くしていた。

スマートフォンの地図アプリには、「Little Tiaras」の文字が光っている。

指先が震える。

今すぐにでも引き返して、この場から逃げ出したい。

そんな衝動に駆られながらも、彼は一歩、また一歩と足を進めた。

エレベーターの扉が開き、目の前に現れたのは、淡いピンクと白を基調とした、まるでおとぎ話に出てくるような空間だった。

シャンデリアが天井から吊るされ、フリルやリボンで飾られた可愛らしい椅子が並んでいる。

予想以上にメルヘンな内装に、浩平は一瞬たじろいだ。

しかし、店内に流れる柔らかな音楽と、どこか心地よいアロマの香りが、彼の緊張を少しだけ和らげた。

「いらっしゃいませ!」

明るい声が聞こえ、振り返ると、一人の女性がにこやかに立っていた。

すらりとした体躯に、大きな瞳。

彼女の笑顔は、まるで春の陽だまりのように温かい。

「お姫様体験、予約されてましたよね?」

穏やかな声でそう問いかけられ、浩平は喉が詰まるような感覚に陥った。

逃げ出したい。頭の中で警鐘が鳴り響く。

しかし、彼女の瞳の奥に、少しだけ理解のような光を見た気がして、彼はなんとか頷いた。

「佐伯様でいらっしゃいますね。私が橘雪乃と申します。本日はよろしくお願いいたします」

彼女はそう言って、優雅に頭を下げた。

雪乃と名乗ったその女性は、浩平が抱いていた「女装カフェの店員」という漠然としたイメージとは全く違っていた。

もっと、こう、どこか怪しげな雰囲気があると思っていたのに。

彼女の自然で温かい対応に、浩平の心は少しずつ氷が解けるように緩んでいった。

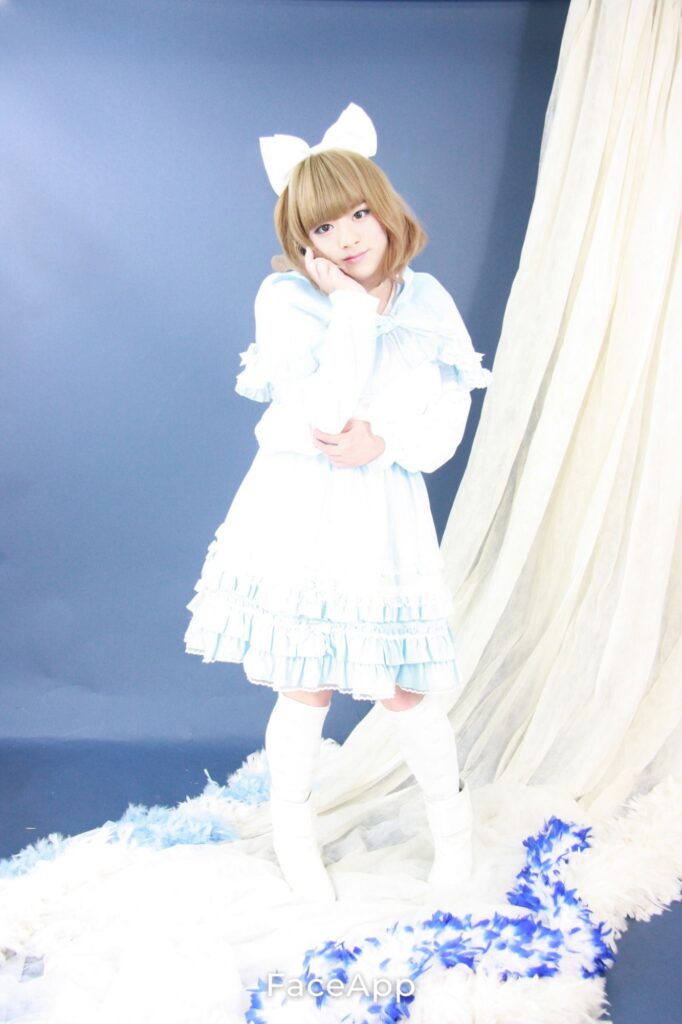

ロッカールームへと案内され、雪乃は一枚のフリルのドレスを差し出した。

淡い水色の、肩にはレースがあしらわれた、まるで絵本から飛び出してきたようなドレスだった。

「サイズは大丈夫だと思いますが、何かあればお声がけくださいね」

そう言って、彼女はそっと扉を閉めた。

一人になったロッカールームで、浩平は震える手でドレスに触れた。

柔らかな生地が指先に触れる感触。

今まで着たことのない、肌触りの優しいフリル。

ボタンを外し、袖を通す。

初めての感触に、体の内側から奇妙な感覚が湧き上がってくる。

恥ずかしさ、そして、抑えきれない高揚感。

次に手渡されたのは、柔らかなウェーブのかかったウィッグだった。

鏡の前で、恐る恐る頭にかぶる。

そして、雪乃が持ってきたメイク道具がテーブルに並べられる。

「お顔に触らせていただきますね」

彼女の指先が、そっと浩平の肌に触れる。

筆が肌を滑るたびに、今まで見たことのない顔が鏡の中に現れていく。

ファンデーション、アイシャドウ、リップ。

一つ一つの工程が、彼の中で何かが変わっていくのを感じさせた。

そして、全ての準備が終わったとき、浩平は鏡の前に立った。

そこにいたのは、紛れもなく自分自身だった。

しかし、同時に、見知らぬ「誰か」でもあった。

長い髪、薄く色づけられた唇、柔らかな光を宿す瞳。

「そこにいたのは、見知らぬ――でも、心のどこかでずっと会いたかった自分」

浩平の心臓が、大きく脈打った。

鏡の中の「彼女」は、静かに微笑んでいるように見えた。

それは、彼が何十年も心の奥底に閉じ込めてきた、もう一人の自分だった。

鏡の中の「自分」と、現実の「自分」。

二つの姿が交錯する中で、浩平は撮影ブースへと足を踏み入れた。

カメラマンは無口な男性だったが、雪乃が隣で優しく声をかけてくれた。

「肩の力を抜いてくださいね」

最初の数枚は、やはりぎこちなかった。

硬直した表情、不自然な立ち姿。

まるで借り物の服を着ているような居心地の悪さが、全身を支配していた。

「佐伯さん、もう少しだけ、顎を引いてみましょうか」

カメラマンの声が響き、浩平は言われた通りに動く。

「そうそう、素敵ですよ」

雪乃の優しい声が、耳元で囁かれる。

その言葉が、まるで魔法のように彼の体を解き放っていく。

「すごく自然ですよ」

カメラマンが、シャッターを切るたびにそう呟く。

その一言が、浩平の胸に深く刺さった。

自然。この言葉ほど、今の彼が求めているものはなかったかもしれない。

彼は今まで、「男」であること、「教師」であること、全ての「仮面」を自然に演じようと必死だった。

しかし、今、このドレスを身にまとった自分が「自然だ」と言われた。

その衝撃は、彼の心を大きく揺さぶった。

ポージングを変えるたびに、雪乃が「指先はもっと柔らかく」「目線はもう少しだけ上を」と的確なアドバイスをくれた。

彼女の言葉は、まるで彼の内側から「本音」を引き出してくれるようだった。

最初は意識していた仕草も、時間が経つにつれて、まるで元から自分のものだったかのように馴染んでいく。

鏡の中の「彼女」が、少しずつ、しかし確実に、本来の自分になっていく感覚。

「笑顔、いいですね! そのままキープしてください」

カメラマンの声に、浩平は自然と笑みがこぼれた。

それは、公の場で見せる「佐伯浩平」の笑顔とは違う、心の底から湧き上がる、偽りのない笑顔だった。

ポーズをとることも、笑うことも、全てが“役割”ではなく本音でできていく。

この瞬間、彼の中で何かが決定的に変わった。

シャッター音が、心地よく響く。カシャ、カシャ、カシャ。

一枚一枚の写真が、彼の「本当の自分」を切り取っていく。

時間が経つのも忘れ、夢中でポーズをとり続けた。

もう、この時間が終わってほしくない。

ドレスを脱ぎたくない。

そんな想いが、彼の胸の中で強くなっていた。

撮影が終わり、ロッカールームでドレスを脱ぐ瞬間は、まるで夢から覚めるような寂しさに包まれた。

しかし、テーブルに置かれた数枚の写真を見て、浩平は息を呑んだ。

そこに写っていたのは、紛れもなく自分だった。

だが、そこに宿る表情は、彼が普段見せる「佐伯浩平」の顔とは全く違うものだった。

柔らかな眼差し、自然な微笑み。

それは、彼がずっと隠し続けてきた、もう一人の「自分」の姿だった。

「佐伯さん、今日はありがとうございました」

帰り際、雪乃がそっと声をかけてきた。

彼女は浩平の目を見て、優しく微笑んだ。

「また、会えたら嬉しいです」

その言葉は、彼の心に温かい火を灯した。

それは、ただの社交辞令ではなかった。

雪乃の瞳には、彼の心の奥底に触れるような、深い優しさが宿っていた。

浩平は、無言で頷くことしかできなかった。

彼の心は、希望と、そしてまだ見ぬ未来への期待で満たされていた。

女装してて知り合った友人って割と幅広いです。

中小企業の会社員、フリーターもいれば、

有名企業の社員、公務員、定年後の人もいましたね♪

楽しみに立場や年齢は関係ないんですよ♪

そんな私は底辺のサラリーシーフです!

コメント

自分のやりたいこと、願望は叶えるべきと

最近は特に思います。

自分の人生だもん。

全くその通りで、やることやったら後は好きなことしたいですね♪

本出して、ブログ作って、次何しようか考え中ですw